Los Domingos y la Playa

Lo que sigue a continuación es una historia cierta, experiencias de sol y viento de levante, recuerdos en sepia y blanco y negro que se alimentan del ayer. Un ayer tan cercano y a la vez tan lejano.

Los domingos eran especiales.

Era el día de ir a misa, yo lo hacía a San Mateo, a misa de doce, previamente había otra a las diez, que era a la que nos decían las monjas que debíamos ir, ignoro porqué, pero mi madre les había asegurado que yo iba siempre, sin faltar un domingo, a la de doce, así que allá iba yo cada domingo, peinado con la raya al lado, con el pelo tieso por la gomina, entonces llamada «fijador» y mis mejores galas.

«Ten cuidado y no cruces por la curva, vete para lo de Antonio Rodríguez y cruza allí»

Esa era la recomendación, ya se que parece de ciencia ficción dejar a un niño de nueve o diez años ir sólo hasta la Calzada, y más teniendo que cruzar la carretera (al principio alguien de mi familia iba conmigo y me cruzaba y ya luego seguía yo solo) pero es que sencillamente no había tráfico, no había coches.

Para los que no han vivido esa época habrá que aclarar que, sin ser «a punta de pistola» ir a misa era obligatorio, sobre todo para los niños que estudiábamos en el colegio de las monjas, así que. de manera natural y sin revolvernos contra lo establecido, íbamos a misa y en paz.

Recuerdo que yo pensaba que cuando se hacía la consagración yo inclinaba la cabeza hacia el suelo, tal y como nos habían dicho que se debía hacer, ya que en ese preciso instante dios bajaba y se instauraba en la hostia que elevaba el cura, y yo, en mi inocencia pensaba que si miraba vería algo, no sé qué, una especie de humo o algo así, que bajaba de la parte alta de la iglesia y se concentraba en la hostia, así que, por si acaso yo bajaba la vista y en paz, no fuera a ser que viera a dios y me convirtiera en estatua de sal o algo así.

Eso era especial en las novenas de la Virgen de la Luz, durante la feria, cuando la iglesia estaba más llena que en cualquier otra época del año y además solía haber más curas y más monaguillos y el olor a incienso y el humo del mismo se elevaba sobre el altar como una neblina en algunos puntos y como una niebla espesa en otros y lo impregnaba todo.

Esos días de novena la iglesia estaba a rebosar, con gente de pie atestándola hasta el pórtico de entrada, los domingos «normales» también había mucha gente pero no tanta, hay que pensar, además, que por feria y semana santa se les colocaban asientos preferentes a las «fuerzas vivas del pueblo», esto es ayuntamiento, guardia civil, ejército (entonces había muchos militares en Tarifa) y no se si alguien más, y eso mermaba bastante el espacio disponible en el templo.

Hay que pensar que un espectáculo así, para un niño de siete u ocho años, era bastante impresionante y, si a eso le sumamos las palabras que bajaban del púlpito, casi todas ellas de amonestación por algo que habíamos hecho mal seguramente todos, la cosa amedrentaba un poco.

Pero eso no era lo importante del domingo, lo importante es que, al salir dela iglesia, olía a fiesta, a día especial, sobre todo en primavera y verano, en esos días luminosos en que apetece estar en la calle.

De la iglesia me iba directo al bar de mi padre, en el que solía haber mucha gente, y recibía mi paga, si no recuerdo mal un duro (5 pesetas).

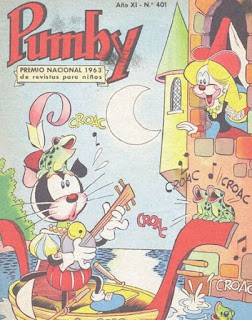

No creáis, un duro no estaba nada mal, podías hacer muchas cosas con un duro. De entrada, ir a la imprenta de Rufo a comprar el Pumby, un tebeo, sí un tebeo no un cómic como se dice ahora, que, antes de que yo leyera con soltura, me leía mi madre por la noche en la cama y después ya me apañaba yo solo y los leía y releía.

Inolvidables aventuras de un gato con un cascabel enorme, creado por José Sanchís, al que acompañaban las historietas de otros personajes de los que, tengo que reconocer que no me acordaba de ninguno pero que, después de una intensa búsqueda he encontrado.

Destaco dos, Payasete y Fuchinin de Palop y Trompy creado a su vez por Nin.

El Pumby debía costar unas dos pesetas o dos cincuenta, así que todavía me quedaba suficiente para ir al cine, al matiné, a ver alguna película del oeste (mis favoritas), a mi abuelo le encantaban y más de una vez me llevaba él. Pero si iba yo solo el cine debía costar una peseta y ochenta céntimos o dos pesetas, no lo recuerdo bien, pero andaba por ahí, así que con el duro tenía para el Pumby, el cine y aún debía quedarme algo para una golosina que compraba en algún carrillo o en el ambigú del cine…

Geniales tardes de matiné viendo a Fantomas, con Jean Marais y Louis de Funès, o a Cantinflas y cualquiera de sus fantásticos personajes o, los preferidos de los niños, Old Shatterhand y Whinnetou, los inolvidables personajes creados por Karl May, interpretados en la pantalla por Lex Barker y Pierre Brice respectivamente en varias películas.

O cualquier otra película del Oeste, tampoco era muy exigente en esa época, en la que los buenos eran muy buenos y los malos, malvados a secas.Donde los indios, si eran amigos de los blancos, eran todo bondad y si no eran malos, malos, de los que arrancaban cabelleras y la piel a tiras a las buenas gentes de bien que iban a colonizarlos y a llevarles la palabra de dios, por su bien claro.

Cuando aparecía, en el momento crítico de la película, el protagonista, al que todos llamaban «el muchacho», nunca sabre porqué, el griterío en la sala subía de volumen más que apreciablemente y el aire se llenaba de exclamaciones de asombro, palabras de ánimo y, por parte de algún que otro exaltado, sonidos onomatopéyicos para ilustar los disparos y los puñetazos.

Cuando se acababan las películas, porque siempre nos daban dos en el matiné, todos salíamos a la calle disparándonos unos a otros y correteando por las praderas de la plaza de San Hiscio o en el Cinco de Oros, si habíamos ido al cine Alameda.

Hay que reconocer que el paisaje del Cinco de Oros era más propicio a las correrías por el «salvaje oeste»

De caballo servía cualquier palo que te ponías entre las piernas y luego teníamos las discusiones «¡No me has podido matar porque yo te he disparado antes!» «¡Sí, pero no me has dado!» «¡Pero te he herido y no podías disparar!» «Sí que podía»… todo ello acompañado por las opiniones a favor y en contra del resto del grupo.

Maravillosos domingos del recuerdo, griterío, pipas y regaliz.

Los veranos empezaban en junio, con los primeros baños y terminaban en septiembre, una semana antes de la feria. Cierto que eso no era igual para todos, pero lo era para mí.

Mi madre intentaba llevarme todos los días, aunque alguno no podía y me quedaba con las ganas.

Íbamos a la playa chica, Los Lances era muy peligrosa, y eso contaba para todos, pequeños y grandes.

Mi madre se sentaba sobre alguna de las piedras del espigón del puerto, entonces las señoras no se bañaban, y charlaba y hacía labores, acompañada por la madre de Mari Carmen Tizón o por mi prima Mari, la mujer de Chan el barbero de la calle de la Luz, mientras nos vigilaban.

Entre tanto los hijos de mi prima especialmente los mayores, Chan y Antonio, José Mari y Andrés eran demasiado pequeños, y a veces también con Mari Carmen Tizón, nos bañábamos, desde que llegábamos a la playa hasta que nos veíamos obligados a irnos, no sin resistirnos con heroica defensa de «un poquito más» ante la insistencia de nuestras madres.

Pasado el tiempo mi madre varió su ubicación y se sentaba más centrada en la playa, sobre una de las rocas que quedaban al descubierto con la marea baja, aunque a veces tenía que descalzarse y mojarse los pies para ir hasta la piedra en cuestión. Yo creo que lo hacía a conciencia, a mi madre le encantaba el mar y creo que aprovechaba para, al menos, mojarse los pies, ya que bañarse era impensable «por el qué dirán».

Tuvo que esperar a hacerse mayor para comprarse un bañador y meterse a disfrutar de las olas.

Antes del baño había que ponerse Nivea, para protegerse del sol. Los veranos olían a Nivea y salitre.

Recuerdo que había un barco embarrancado a unos cincuenta o sesenta metros de la orilla, estaba completamente escorado y los chicos mayores se subian y se tiraban desde lo alto, a mi me parecía que aquello estaba muy alto, en cualquier caso, nunca me atreví a acercarme por allí, estaba demasiado lejos para mis escasas dotes natatorias.

Con el tiempo el barco lo retiraron y lo que quedó era un agujero enorme en el fondo.

Recuerdo que en la entrada al puerto se colocaba un guardia municipal, casi siempre el mismo era un señor bajito al que en mi casa llamábamos «el sheriff chiquito» por analogía con el personaje de Schmidt que aparecía en El Jabato y en el Capitán Trueno, los tebeos que leían mis hermanos mayores, ya que era, digamos que, no muy alto, pero disponía de unas muy buenas dosis de mala leche que demostraba con todo aquel que se le ocurría llegar hasta allí en pantalones cortos o en bañador.

¡Vístase usted! ¿Se ha creído Usted que está en su casa?

Era, evidentemente el guardián de la moral pública, supongo que al hombre lo pondrían allí con esas órdenes, porque por aquel entonces lo de la moral estaba muy mirado.

Entonces no existía la avenida de las Fuerzas Armadas y había que ir por la calle Alcalde Juan Núñez, ignoro como se llamaba entonces, para subir a mi casa por el paseo «los burros», en cualquier caso, para ir de la playa al pueblo sólo había ese camino, pasando por la entrada al puerto, así que no había nadie que pudiera entrar en el pueblo en bañador.

Recuerdo los mediodías subiendo por la acera junto a la balaustrada de la Alameda colmada de buganvillas de un fucsia desbordante que se derramaba a ambos lados de la balaustrada y pintaba el camino de color que refulgía bajo el aplastante sol del verano.

La sombra de los árboles de «La Parada» calmaba un poco el calor cuando llegábamos arriba de la Alameda, entonces la acera de la parada no era como ahora, era más ancha y tenía un parterre en medio delimitado por un bordillo.

A mí me gustaba pasar por el borde redondeado, y resbaladizo, haciendo equilibrios y decía que estaba cruzando por «las cataratas del Niágara», por algo que había visto en alguna película, aunque no recuerdo ni cual ni en qué momento.

Ya, acompañados por la sombra llegábamos a la Puerta de Jerez y entrabamos en casa donde mi tía tenía preparada la comida, las ensaladas de pimientos nunca han sabido como en esos días de playa.