El Colegio de las Monjas

Una historia vivida en Tarifa

Lo que sigue a continuación es una historia cierta, experiencias de sol y viento de levante, recuerdos en sepia y blanco y negro que se alimentan del ayer. Un ayer tan cercano y a la vez tan lejano.

Se ve que por aquel entonces no tenía yo unas convicciones demasiado firmes.

Los cromos, como no podía ser de otra forma, eran sobre la misa, creo recordar que el título era “El Sacrificio de la Misa”.

Más tarde supe que mis padres tuvieron que comprar sobres de cromos a la mencionada monja durante meses hasta que completé el álbum, amén de abonar también el coste del propio álbum. El único, por cierto, que he terminado en mi vida.

Mi primer aula, la de los más pequeños, estaba tutelada por una monja joven, de mejillas sonrosadas y piel extremadamente blanca, Sor Manuela, famosa por sus pellizcos y mala leche en general.

El aula en sí estaba situada al final de un pasillo que había nada más entrar desde la calle a la izquierda, la última puerta de la derecha.

Se accedía, por una puerta vidriera y, cuando entrabas, podías ver en la pared del fondo una pizarra, un mapa de España, el consabido crucifijo, el retrato de Franco y el de José Antonio.

Tengo que decir que, a pesar de los símbolos de obligada exposición, dicho sea de paso, nunca me obligaron a cantar el Cara al Sol ni nada por el estilo.

La pared de la izquierda era una cristalera que daba a un patio interior lleno de plantas, que a mí me encantaba por cierto, y a continuación de la vidriera, una puerta daba acceso a un aseo.

Creo que es el aula más bonita en la que he recibido clase jamás.

Todos los niños de entonces íbamos cargados con una cartera, que no una mochila, para llevar los útiles necesarios, a saber, pizarra y pizarrines, que es con lo que aprendíamos a escribir en aquella época.

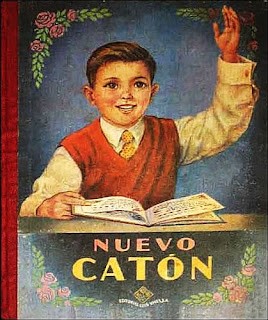

También éramos portadores de la sabiduría que podía proporcionar la consabida enciclopedia, creo que en mi caso fue El Catón.

Volviendo a las pizarras, todas ellas, llevaban colgando un trocito de trapo, cogido con una cuerdecita y que servía para borrar lo escrito previamente y que ya carecía de utilidad.

Con ellos aprendimos las letras, aprendimos a juntarlas y formar palabras y luego frases, para algunos algo molesto, para otros el ritual de entrada a un mundo fantástico que recorreríamos a lo largo de los años que estaban por llegar.

Cantábamos los números, las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir, los ríos o los cabos de España.

Aprendíamos urbanidad, a ceder la acera a las personas mayores (lo que da idea del tráfico en aquella época) aprendíamos a cederles el asiento o a dejarlos pasar por las puertas antes que nosotros.

También aprendíamos a rezar, claro, algo que hacíamos cada día.

Memorizábamos las oraciones y nos contaban historias sobre Jesús, la Virgen o los Santos. Es curioso pero, que yo recuerde, nunca se hablaba de Dios como tal, siempre se le nombraba a través de intermediarios.

Con cierta frecuencia nos llevaban a rezar a la Capilla, entrabamos por el interior del colegio, sin necesidad de salir a la calle, y pasábamos por unos pasillos silenciosos, con paredes forradas de madera y suelos limpios y brillantes, a mí me parecían casi mágicos, y desembocábamos en la iglesia, preciosa por cierto, donde nos íbamos colocando en los bancos, en un orden desordenado, mientras que las monjas nos colocaban correctamente y nos reprendían si hablábamos, fuera cual fuera el volumen que utilizáramos. No en vano estábamos en la casa de Dios y, como todo el mundo sabe, a Dios le molesta mucho el ruido de los niños.

Recuerdo que había un niño, la verdad es que no recuerdo los nombres de ninguno de aquella época, al que nos ponían de ejemplo por el fervor con el que solía rezar, pero yo sabía, porque se situaba muy cerca de mí, que no decía una sola palabra, tan solo movía los labios y emitía una retahíla de sonidos inarticulados, eso sí, era un ejemplo de concentración y fervor cristiano.

Los años pasaron y me trasladaron a una clase de mayores. Una puerta vidriera, yo diría que enfrente de la anterior, daba acceso a una de las paredes laterales de la nueva aula.

Allí había tres o cuatro filas de pupitres cada uno de los cuales tenía dos plazas. La pizarra, el mapa y todo lo demás estaban también situados en la pared del fondo, que tenía a la derecha un paso sin puerta, donde, en un pequeño pasillo, se ubicaban una serie de perchas donde colgar los babis. A continuación estaba el lavabo.

La pared de la izquierda tenía una serie de ventanas que daban a la calle Madre Purificación.

La monja que nos daba clase allí se llamaba Sor Dolores y, aunque recuerdo perfectamente su aspecto, era alta, con la piel un tanto cenicienta y el pelo, que debía ser negro a juzgar por las oscuras y pobladas cejas, ya que el cabello no se le veía con la toca.

No recuerdo ninguna característica especial en cuanto a la enseñanza recibida de ella o a su carácter como profesora.

Aquella fue el aula donde empezamos a utilizar papel, lápiz y bolígrafo. Yo no fui de la generación que tuvo que usar tinta y plumilla, aunque los pupitres conservaban el alojamiento para el tintero y en mi casa mis dos hermanos, ambos mayores que yo, conservaban y aún utilizaban a veces dichos, para mí, maravillosos, y casi mágicos, artilugios.

Era la época de los chicles, Bazooka y Dunkin, no había más, ambos con sabor a fresa, no había más.

Los Bazooka eran cilíndricos, mientras que los Dunkin eran paralelepípedos.

Ambos eran deliciosos y se te llenaba la boca de chicle cuando los mascabas.

También había los chicles que se vendían en los carrillos, eran bolas que estaban dentro de una esfera grande de vidrio y tenías que meter una moneda para sacarlos, creo que valían una gorda (10 céntimos de peseta, para los que no lo sepan). Metías la moneda en una ranura y después tenías que mover lateralmente una palanca que te liberaba una bola de chicle.

Era la época de los chicles, sencillamente porque acababan de salir al mercado, recuerdo también unos regalices, negros y duros, de unos diez centímetros de longitud que eran deliciosos.

Poca variedad había de golosinas, cuatro caramelos y para de contar, no habían salido al mercado ni los famosos Sugus, que empezaron a venderse en España en el año 1.961 y que, supongo que a Tarifa no llegaron hasta un par de años después, por lo menos.

Pero éramos felices con lo que había. Además, los chicles, en la parte interior normalmente traían una historieta, los de Bazzoka era una historia de Bazooka Joe, de Dunkin no lo recuerdo.

No necesitábamos mucho para ser felices.